Роджер Криттенден — один из основателей Национальной школы кино и телевидения в Великобритании, режиссёр монтажа и преподаватель — провёл разноплановые интервью об искусстве монтажа и мире постпродакшена, через которые готов познакомить своих читателей со спецификой создания саундтреков, особенностями организации кинопроизводства, закулисными историями из работы великих кинорежиссеров, а также — советами, которые каждый, влюблённый в кино и желающий его творить, мог бы счесть полезными в последующей собственной практике.

В рамках партнёрской программы Ad Marginem на наших полках эксклюзивно представлены абсолютно новые, но уже имеющие библиографическую ценность архивные издания Fine Cuts (и, на самом деле, не только её). Их осталось совсем немного, а потому успейте приобрести свой!

С разрешения издательства публикуем фрагмент из интервью Роджера Криттендена с Михаилом Лещиловским:

Интервью о практике европейского киномонтажа

Михаил Лещевский

РК — А какие еще фильмы, работы каких режиссеров вы так пересматривали?

МЛ — Бергман, Куросава и Феллини — вот кто первыми приходят на ум. И конечно, Вайда. Я обожал их фильмы за то, что в них отражается особый взгляд на мир. Ни один из этих режиссеров не раскрывает зрителю свой внутренний мир полностью. С двумя любимыми режиссерами мне довелось встретиться, и это было потрясающе.

Тарковский был для меня поворотным этапом. Могу рассказать вам, как мы познакомились. С продюсером «Жертвоприношения» (1986) я познакомился за два года до начала съемок. Мне тогда было тридцать четыре года, и я чувствовал, что уже готов монтировать по-настоящему масштабные фильмы, но все не подворачивался случай. Я познакомился с продюсером на какой-то вечеринке и обратил внимание, что она одновременно счастлива и напряжена. Я спросил, в чем причина такого состояния, а она ответила: «Я стану продюсером нового фильма Тарковского!» Я ответил: «А я его смонтирую!» — на что она рассмеялась: «Режиссеры монтажа уже в очередь выстроились». — «Не волнуйтесь, я все равно добьюсь своего».

Через полгода я пошел на курсы по разговорному русскому языку. Я очень неплохо говорю по-русски, отчасти потому, что во времена Советского Союза знание русского языка было обязательным, хотя большинство поляков и не хотели говорить по-русски. К тому же я частно занимался русским, так что я по-русски говорил лучше, чем большинство поляков. А на курсы я пошел потому, что не практиковался в русском с тех пор, как уехал из Польши, то есть тринадцать лет. В итоге Тарковский отказал всем режиссерам монтажа, решил сам смонтировать фильм и начал искать ассистента. Кроме меня, по-русски ни один ассистент не говорил, а мы с Тарковским могли общаться без переводчика.

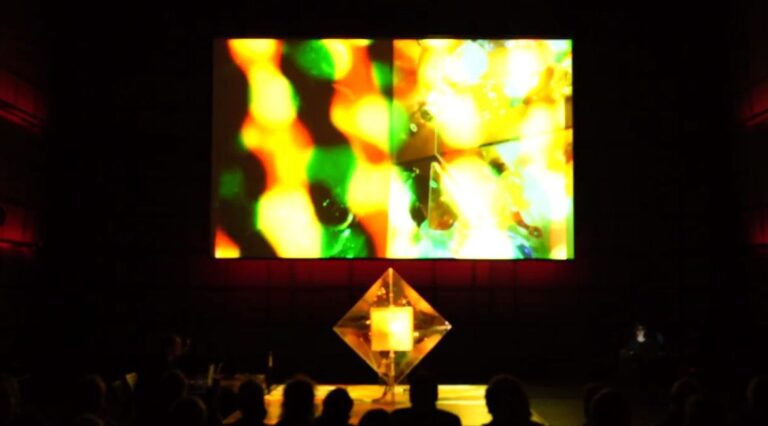

Я помню, как мы с Тарковским впервые увиделись. Он сидел один в зале, смотрел отснятый материал. Там было темно, я видел только очертания фигуры великого режиссера. Дубли были немые. Он отпускал какие-то комментарии вроде «О нет!», были и непечатные выражения. Дубли были длинные, но их было мало. Я не знал тогда, что фильм будет состоять лишь из ста сорока кадров. Примерно тридцать минут спустя в зале зажегся свет, мы пожали друг другу руки, и он спросил, когда я готов приступить в работе. Я ждал этой встречи почти два года, и вот наконец она состоялась!

Мы приступили к работе на следующий же день. Работали над одним монтажным стыком восемь часов, в итоге он не удался. Пришлось снимать дополнительный кадр, чтобы вставить его между двумя кадрами. Я заметил, как Тарковский осторожен и внимателен, анализируя кадры и принимая окончательные решения. Это был первый урок, который он мне преподал. Вечером, уезжая домой, я чувствовал, что увидел что-то очень важное — точность.

На следующий день Свен Нюквист поздравил меня: я понравился Тарковскому, и он решил со мной работать. Я не волновался о самой работе, так как был уверен, что великий режиссер о создании фильма знает абсолютно все. Волновался я потому, что не был уверен, что сам знаю достаточно, чтобы быть ему полезным. Я был глубоко счастлив, понимая, что целый год буду работать над фильмом высочайшего уровня. Я наслаждался каждой минутой работы. Бесконечный анализ изображения, света, актерской игры, контраста, движений камеры. И девиз, сформулированный в первый же день в монтажной: «Если получилось недостаточно хорошо, переснимем».

Может быть, это главный урок, какой мне дал Тарковский: пишешь сценарий, снимаешь, монтируешь, а потом оцениваешь, может ли материал служить готовым фрагментом фильма. Если он недостаточно хорош, надо подумать, как можно исправить положение. Тарковский постоянно сомневался, достаточно ли хорошо то, что он делает. И теперь я понимаю, что не сомневаются только начинающие. Все выдающиеся режиссеры, с которыми я работал, умеют сомневаться и что-то менять: переснимать, переписывать; в напряженной атмосфере работы они неустанно анализируют свои чувства: хорош кадр или плох, причем не забывают и о реакции зрителя, ради которого мы и трудимся.

Я всегда с жадностью слушал Тарковского. За время рабочего процесса мы сблизились и часто проводили время за разговорами о жизни, философии, чувствах, религии, политике (мы вышли из одной среды, восточноевропейского среднего класса) — ведь именно это и есть база, на которой создается кино. Монтаж, по сути, это просто выбор фрагментов, отображающих реальность.

Размышляя о том, что отличает разных режиссеров друг от друга, я пришел к выводу, что отчасти чувство времени и ритма, но главным образом устройство памяти. Тарковский очень хорошо запоминал атмосферу, чувства, но не обладал математической памятью на номера машин, домов, порядок вещей. Для него были важны только витающие в воздухе чувства, в своем творчестве он говорил только о них. Бергман, например, хорошо запоминает отношения между людьми, и это очень важно. Оба режиссера верны своим воспоминаниям.

РК — Вы думаете, в этом заключается их честность?

МЛ — Да, честность художника. Быть честным художником и быть честным человеком — это очень разные вещи. Они были обычными, нормальными людьми, может, Бергман чуть более нормальным, чем Тарковский. С Тарковским сложно было вести переговоры, он был упертым, а Бергман — более реалистичным, он очень хорошо разбирался в людях. Забавно, что он как-то сказал: «Думаю, в людях я теперь не так-то хорошо разбираюсь, я разбираюсь только в актерах». И то же самое мне говорил Казан: «Знаешь, люди очень сложные, а в актерах я кое-что понимаю». Так забавно! Такое могли сказать только Казан и Бергман.

РК — Вы были знакомы с Казаном?

МЛ — Да, он собирался снимать один фильм во Франции и предложил мне стать продюсером. Мы пообщались тридцать-сорок минут, и работа была у меня в кармане. Очень уж хорошее настроение было у Казана. Потом мы встретились в Стокгольме, после того, как режиссер перенес инсульт, и он меня не вспомнил, не узнал. Мне было так больно видеть его, стареющего гиганта, запертого в слабом теле. Фильм должен был называться «За Эгейским морем», но так и не был снят, так как французский министр культуры не поддержал американский проект.

Проект реализуется победителем конкурса по приглашению благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.