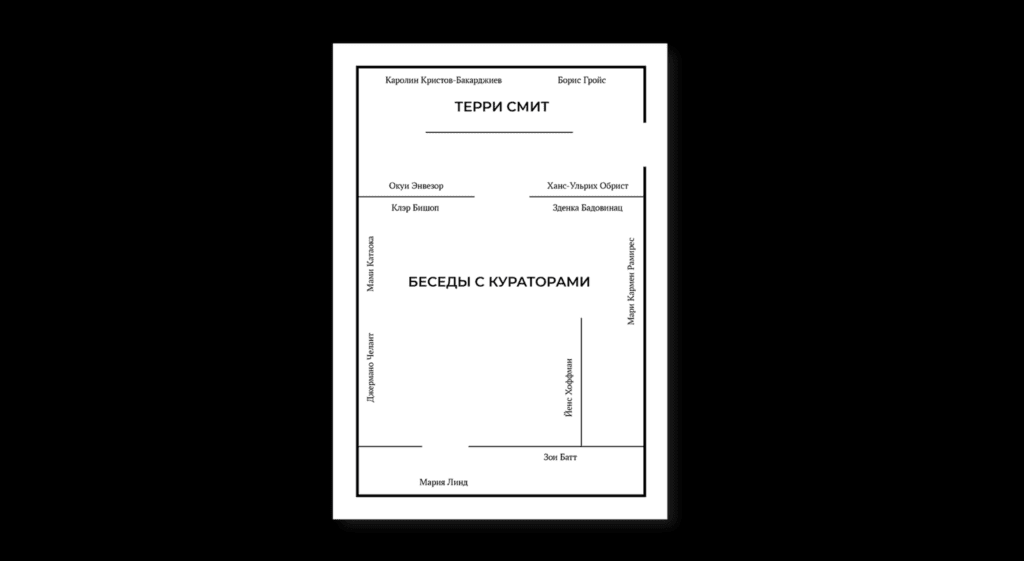

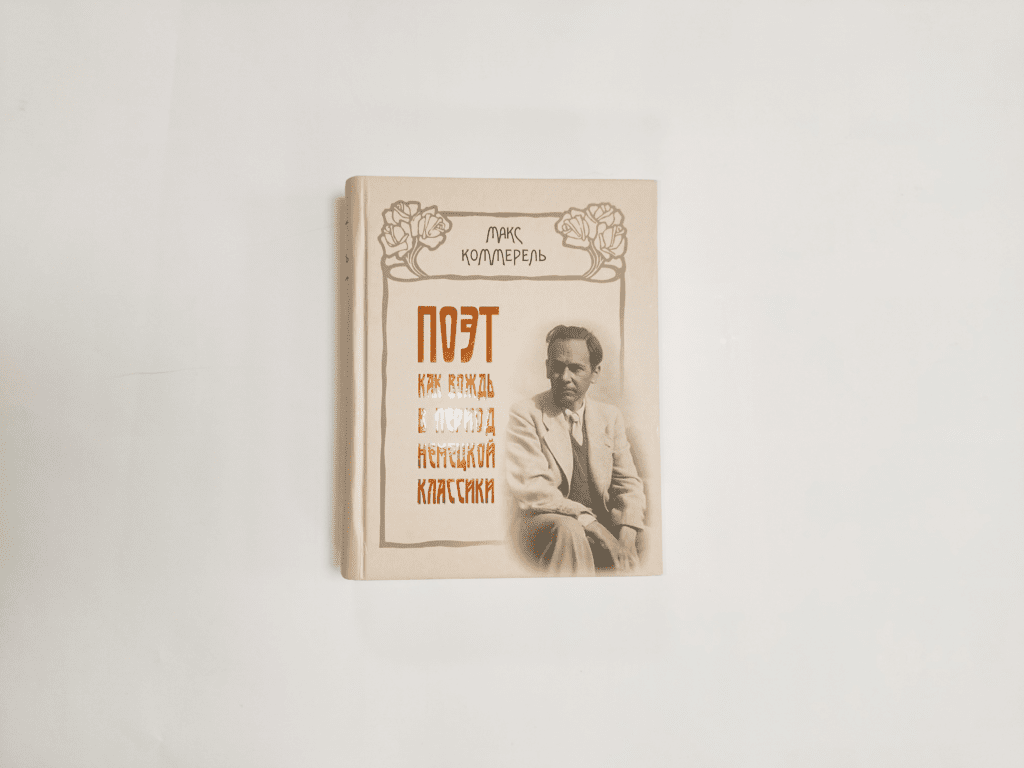

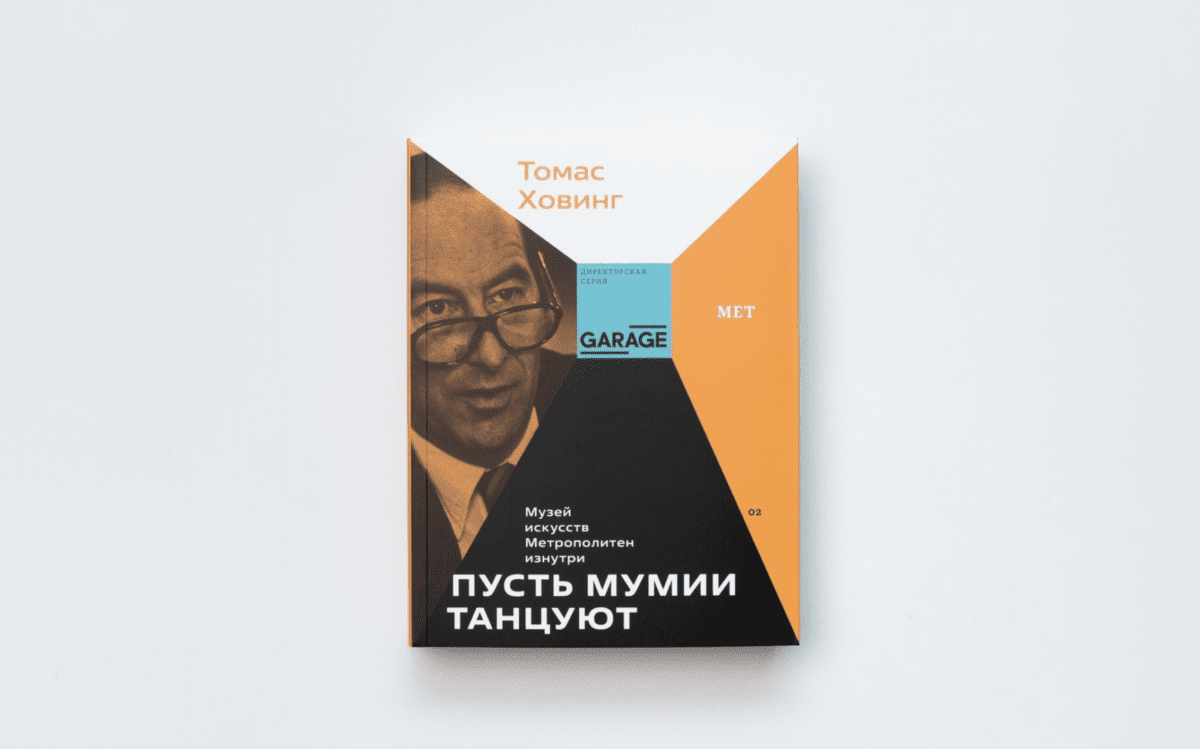

C 4 по 6 февраля «Смена» проведет новый книжный фестиваль — трансфомированную ковидными ограничениями версию ежегодного зимнего фестиваля: без ярмарки, зато сразу в двух локациях, в «Смене» и Национальной Библиотеке РТ. Одним из центральных событий станет выступление директора Музея современного искусства «Гараж» Антона Белова. Он представит в Казани «директорскую серию» — издательское направление «Гаража», которое выпускает биографии и автобиографии директоров художественных музеев. Презентация состоится 5 февраля в 18:30 в Национальной Библиотеке РТ, а в ее преддверии мы публикуем фрагмент из книги «Пусть мумии танцуют. Музей искусств Метрополитен изнутри». Ее автор —Томас Ховинг — возглавлял музей Метрополитен с 1967 по 1977 год и совершил настоящую революцию в одном из самых богатых и поражающих воображение музеев. Эта книга — увлекательный рассказ о том, как устроена жизнь музея изнутри: о том, как складывались отношения Ховинга с кураторами и хранителями, коллекционерами и попечителями, американской элитой 1960–1970-х. Мы публикуем отрывок из главы, в которой Ховинг рассказывает о своих путешествиях по миру в поисках экспонатов для одной из выставок к столетию музея.

В конце марта мы с Тедом полетели в Европу. Первой остановкой был Цюрих, где мы три дня совещались по поводу выставки романского искусства «Год 1200», которую я придумал к Столетию. Период примерно в двадцать лет до и после этой даты был временем расцвета художественного творчества, предвосхитившего Высокое Возрождение. Родился новый реализм: к жизни пробудились люди и стали проявлять настоящие эмоции. Ткани — душа средневекового искусства — превращались из чего-то жесткого в струящиеся каскады, ласкающие и обнажающие на удивление чувственные тела. Впервые после падения Римской империи появилось множество чисто светских произведений искусства. Этот завораживающий период имел для меня и личное значение: тогда-то и было создано замечательное распятие из слоновой кости для английской обители Святого Эдмунда. Мы с Флоренсом Дойхлером сформировали группу специалистов, чтобы те помогли отобрать для нашей гигантской выставки экспонаты и написать несколько каталогов.

Неслаженные собрания экспертов напоминали Вавилонское столпотворение: присутствующие говорили на французском, немецком, испанском и итальянском. Однако, разбавленные обедами и ужинами с лучшими винами и шампанским, они оказались продуктивными. Была одобрена аренда всех произведений, о которых просил Флоренс Дойхлер. Когда возникали сомнения по поводу того или иного экспоната, я обещал куратору недельную поездку в Соединенные Штаты за наш счет. Тонкий подкуп срабатывал.

Дойхлер, который приехал раньше нас, чтобы организовать встречи, отвел меня в сторонку и сообщил о «самом удивительном художественном открытии», сделанном, разумеется, им. Во время поездки в Осло, куда он отправился, чтобы посмотреть на группу романских деревянных барельефов для выставки, в Музее прикладного искусства его привлекла двадцатисантиметровая фигурка Христа из слоновой кости.

Он сразу почувствовал, что предмет принадлежал к распятию из обители Святого Эдмунда, выставленному в Клойстерсе. Много лет назад, ища сведения о распятии, я сначала тоже считал, что Христос из Осло был частью английской скульптуры. Однако в полном каталоге средневековых произведений из слоновой кости указывалось, что фигурка из Осло была отделана и сзади, то есть она не могла быть подогнанной к распятию. Дойхлер торжествующе заявил мне, что в каталоге была допущена ошибка. Он убедил куратора музея вытащить из футляра статуэтку из моржового бивня — так вот, спина Христа была гладкой, без каких-либо украшений. Более того, все измерения совпадали.

— Я договорился, чтобы нам дали ее на выставку, но, слушайте, мы могли бы даже купить ее, — сказал Дойхлер.

Поэтичную фигурку нашел на блошином рынке в Копенгагене в двадцатые годы один известный датский медиевист. Он завещал ее Копенгагенскому музею с одним условием: если когда-нибудь будет установлено, что статуэтка — скандинавского происхождения, она должна быть передана в музей Осло. Передача была произведена в тридцатые годы, поскольку в те времена ошибочно считалось, что все изделия из моржовых бивней вырезались в Норвегии. Дойхлер полагал, что, если мы сможем доказать, что Христос относится к английскому распятию, в Осло могли бы найти возможным уступить его нам по разумной цене. Если фрагмент подойдет к распятию в Нью-Йорке, у нас будет это доказательство, и мы сможем попробовать поторговаться. Я загорелся.

Мы с Тедом Руссо мотались между Нью-Йорком и Европой раз шесть. Необходимости в большинстве поездок не было. Я просто убегал от «Гарлема» и повседневного руководства музеем, которое становилось всё более скучным. Все поездки были организованы по высшему разряду. Меня отвозили в аэропорт в лимузине; летал я первым классом; останавливался в люксах лучших отелей; ужинал в шикарных ресторанах, много пил и втягивался в интрижки с самыми разными женщинами, попадавшимися на моем пути: сотрудницами музеев и дорогими девушками по вызову. Учитывая, как я поступил с бедным Эрнстом Грубе, — неприкрытое лицемерие, но это было чертовски весело.

Большую часть времени мы с Тедом Руссо проводили вместе. Сначала отмечались в Лондоне, чтобы за день обойти дилеров и аукционы. Однажды с нами связался дилер, предложивший нам стовосьмидесятисантиметровую картину на дереве с изображением стоящей Мадонны с Младенцем Яна ван Эйка. Дилер признался, что «картина может быть не полностью пятнадцатого века — видите ли, она была отреставрирована в семнадцатом, но с такой исторической точностью, что никому не пришло в голову расчистить ее». Мы прилетели, поизучали загадочную картину с полчаса и пришли к выводу, что это какая-то катавасия, в которой не было и следа фламандского мастера. Мы заранее знали, что это подделка. И поехали забавы ради.

Часть поездок была связана с «1200», другие касались предстоящего грандиозного празднования Столетия, которое должно было растянуться на полтора года начиная с апреля 1970-го. Тед хотел подобрать экспонаты для своей выставки «Шедевры пятидесяти веков» — хронологической экспозиции лучших произведений всех отделов Мет, дополненной сокровищами крупнейших музеев мира, которые нам готовы были прислать в честь нашего Столетия. Мы с Тедом обхаживали коллег, которые могли бы одолжить нам свои шедевры. Лондонская национальная галерея пообещала прислать замечательного Джона Констебла; Музей Виктории и Альберта — раннесредневековое медное паникадило, один из пяти главных экспонатов собрания; Рейксмюсеум гарантировал «Еврейскую невесту» Рембрандта. Лувр связался с нами, чтобы сообщить, что министр культуры Андре Мальро нашел место в своем рабочем графике и был готов дать нам аудиенцию. Мы вылетели в тот же вечер.

Министр сумел стать одним из самых интригующих интеллектуалов середины XX века. Рассказы Мальро о своей жизни стали легендами, лучшие из них касались того, как в войну он избежал верной смерти. Полковник Мальро — оперативные псевдонимы Берже или Шеперд — был ранен нацистами в засаде на юге Франции. Его перетащили в гостиницу, допрос вел офицер СС под видом священника. Мальро разоблачил лжекюре, втянув его в дискуссию об «Исповеди» святого Августина. Разгневанный эсэсовец вызвал расстрельный взвод и приказал казнить Мальро. Его поставили лицом к стене, но он повернулся и с вызовом посмотрел на своих палачей. Храбреца отпустили. (Я не верил в эту историю.)

Андре Мальро слыл идеальным человеком убеждений. Его превозносили за уникальное сочетание разных талантов: это был интеллектуал, человек действия, философ, борец, поэт и революционер. Книги Мальро — большинство я читал — представляли собой напыщенные романы или полные профессионального жаргона труды по искусству. Мне они не очень нравились. Но теперь Мальро был министром культуры. Если он откликнется на наши просьбы предоставить во временное пользование шедевры, мы всё получим.

Нам с Руссо было велено встретиться с министром в Пале-Рояле в половине пятого. Я никогда не видел дворец таким красивым, как в тот солнечный весенний день. Мы были точь-в-точь как два нетерпеливых соискателя работы. Нервно идя через внутренний скверик к крылу Мальро, я не мог отделаться от мысли, что эксцентричный министр может, как когда-то мачеха, провести инспекцию моих ногтей. Мажордом в синем мундире с лампасами и плюмажем провел нас на второй этаж. Мы вошли в величественную приемную и стали ждать. И снова ждали. Прошел час, потом полтора, Руссо стал беспокоиться, что я уйду. Он был прав: я действительно собирался убраться прочь. Тут дверь в кабинет министра отворилась, и еще один лакей в ливрее провел нас внутрь.

Мальро сидел, навалившись на огромный стол Людовика XVI, богато украшенный золоченой бронзой. Он приподнялся, протянул нам левую руку — в правой он держал «Голуаз» — и плюхнулся обратно.

— И кто у нас здесь? — спросил он своего помощника.

Тед сказал Мальро, кто мы такие.

— Мет? Давно я там не был. Мистер Ховинг, я слышал о вас — вы своего рода революционер. Непросто быть революционером в смертельно опасном музейном деле.

Министр прикурил следующую «Голуаз» и начал что-то быстро и неразборчиво бормотать. Бормотал он около часа. Я понял, может быть, процентов двадцать — в основном это был краткий пересказ его книги «Музей без стен». Он не выпускал дымящейся сигареты. Я коротал время, наблюдая, как растет и падает на стол или на ковер столбик пепла. Внезапно, не закончив предложение, Мальро остановился, посмотрел на нас в недоумении и спросил: — А что вы хотите?

Тед изложил свою идею выставки «Шедевров» и попросил о каком-либо «великолепном заимствовании» из Лувра.

Министр прикурил очередную сигарету, кивнул и, казалось, впал в кому. Было ясно, что аудиенция закончена. Мы вышли, оставив его сидеть сгорбленным за столом. Позднее просьба Теда была удовлетворена: мы получили «Рождество» Жоржа де ла Тура, «Жиля» Ватто и «Свободу на баррикадах» Делакруа.

Следующим пунктом назначения при подготовке «Шедевров» была Вена — город искусства и город греха. Официальным предлогом для веселья была встреча с недавно назначенным директором Музея истории искусств: мы хотели попросить у него произведения для «Шедевров» и одну вещицу из слоновой кости для «1200». Директором была бывший куратор, Фрици Клаунер. Она получила эту должность исключительно потому, что была старшей в иерархии государственных служащих.

Приехав за несколько дней до нашей официальной встречи, мы принялись исследовать город греха. После шикарного ужина в одном из легендарных ресторанов мы до трех утра развлекались в баре «Рентц» с двумя самыми привлекательными танцовщицами; за столиком в первом ряду да изредка в кабинетах — небольших помещениях в глубине ночного клуба, где была постель, бутылка шампанского и ванна с горячими полотенцами.

Когда я уходил, Тед исчез с другой молодой леди, — выбравшись в холл, я обнаружил, что он еще не вернулся в отель. Мы встретились за завтраком в моем номере, оба со следами предыдущей ночи на лице, потащились в административное крыло Музея истории искусств, встречаться с Фрици Клаунер. Это была суровая женщина лет шестидесяти с натянутой улыбкой и волосатыми ногами, оглядевшая нас, как настоятельница монастыря. Мучился я не только из-за тяжелого похмелья, но и оттого, что постоянно сдерживался, чтобы не расхохотаться. Я видел, что Тед тоже борется со смехом, отчего задача сохранять серьезность становилась лишь сложнее. Но мы как-то справились.

Разговор о заимствовании — мы просили Брейгеля — сразу увяз в лекции Фрици о рисках отправки произведений искусства за рубеж. Она позволила нам больше часа проболтаться в ее кабинете, неодобрительно глядя на просителей, и лишь потом сказала, что надо делать, чтобы получить требуемое. Все запросы должны были быть одобрены лично министром иностранных дел, человеком по имени Курт Вальдхайм.

К нашему удивлению, мы сразу же договорились о встрече. Вальдхайм напоминал мне сверкающую ящерицу. Блестящим у него было всё: и его темные волосы, и загорелое лицо, и голос. Чтобы обсудить «чрезвычайно деликатный вопрос о заимствованиях», Курт предложил пообедать в одном из самых шикарных ресторанов Вены. Мы так ни к чему и не пришли, и Вальдхайм посоветовал продолжить обсуждение за ужином в другом весьма дорогом ресторане. Он пришел с женой, которая за весь вечер произнесла от силы три слова. И там мы не продвинулись ни на шаг. Вальдхайм предложил снова поужинать — за наш счет — на следующий день в еще одном роскошном ресторане Вены. Мы снова не подобрались ни к какому результату, пока Тед не пригласил Вальдхайма в Нью- Йорк на торжественный ужин по случаю открытия «Шедевров», оплатив все расходы. Вальдхайм улыбнулся нам своей лукавой улыбкой ящерицы и спросил:

— Какую именно картину вы хотите? Что-то из Брейгеля? Вполне возможно, что мы договоримся о заимствовании.

Европа помогла мне изгнать демонов «Гарлема», однако разработка генерального плана архитектурной реконструкции была не меньшей головной болью. Я постоянно ездил в мастерскую Roche — Dinkeloo в Коннектикут. На мой взгляд, самой замечательной частью разрабатываемого Роучем сложного генплана были залитый светом Большой холл и просторная площадь с двумя парклетами — небольшими зелеными зонами, засаженными деревьями, с фонтанами и зовущими подняться по ним лестницами. Я попытался собрать семь миллионов долларов для этого предприятия, но члены Совета, к которым я обратился, сидели с каменными лицами.

Буквально через две недели после того как Роуч закончил макеты, мне позвонил человек, чье имя было мне знакомо еще с подготовительной школы. Барнабас (Барни) Макгенри был юристом с одним-единственным клиентом. И этот клиент проявлял к музею интерес, который может быть «чрезвычайно благожелательным». Я попросил Макгенри прийти на следующее утро.

Барни Макгенри был приятным мужчиной с тихим голосом, глядел он слегка искоса. В разговоре время от времени тихонько хмыкал, как если бы сообщал вам большой секрет. Мы начали с воспоминаний о школьных днях, но я был слишком заинтригован его единственным клиентом.

Макгенри хмыкнул с видом, что выдает мне совсем уж секретную информацию:

— Это Лила Ачесон Уоллес.

Имя мне мало что говорило. Вроде бы Генри Фишер упоминал какую-то миссис Уоллес.

— Она интересуется Египтом, верно?

— Да. Но я здесь не ради Египта, — пояснил Макгенри. Ты знаешь, что она — соосновательница Reader’s Digest 59?

— Разумеется, — солгал я.

— Лила посвятила себя тому, чтобы всё в Нью-Йорке было красиво. Прежде чем уйти из жизни, она хочет потратить все свои деньги на эти цели.

Я понятия не имел, к чему Барни клонит. Макгенри глядел на меня всё больше и больше искоса — я было уже подумал, что мне придется встать на колени, чтобы смотреть ему прямо в глаза. — Лила считает, что Метрополитен какой-то… неопрятный — хотя это мое слово, не ее. Ей кажется, что в заведении подобного уровня не может быть такого дерьмового фасада — опять же мое словцо — и что вестибюль тоже отвратительный и нагоняющий тоску.

— Согласен, — сказал я. — Так получилось, что наши архитекторы разработали совершенно ошеломляющий дизайн и для пространства перед входом, и для Большого холла. Я никогда не видел ничего прекраснее. Мы только что закончили изготовление макетов и слайдов для презентации.

— Когда миссис Уоллес может взглянуть на них?

Мы назначили встречу на следующей неделе за обедом в отеле «Стенхоуп» через дорогу и презентацию в пустом зале рядом с Большим холлом. В солнечный майский день Лила Ачисон Уоллес пришла «взглянуть», как это назвал Барни. Она была поразительно красивой, эта маленькая женщина лет семидесяти; всё у нее — одежда, волосы, тени для век — было синим. Она носила роскошную платиновую с бриллиантами брошь в виде крылатого Пегаса — символ «Дайджеста», — по эскизу ювелира Tiffany Жана Шлюмберже. За обедом мы много и беззаботно болтали. Лила рассказывала, как тепло она относилась к моему отцу и как ценила его работу в Tiffany и на Билли Грэма.

Кевин Роуч, Джон Динкилу и Артур Розенблат ждали нас в зале. Прежде чем начать презентацию, мы провели миссис Уоллес по Большому холлу и показали ей отчищенные камни: еще недавно угольно-бурые, они обрели первоначальный цвет — слоновой кости. Кевин показал свое слайд-шоу и представил эффектные макеты, объясняя философию проекта. Не было похоже, чтобы всё это произвело впечатление на миссис Уоллес. Казалось, она отметила только одну деталь: кресла, которые мы хотели поставить в обоих маленьких парках. Когда презентация подошла к концу, я завершил ее, в нескольких словах коснувшись разрабатываемого генерального плана: Храма Дендура (сыграл на ее интересе к Египту) и Американского крыла.

— Сколько будут стоить площадка перед музеем и холл? — спросила она.

— Около семи миллионов, — ответил я.

— Не возражаете, если я внесу одно изменение в ваши планы в части интерьера? Подумайте, не лучше ли вместо гардеробов обустроить напротив входа два сувенирных? Сдается мне, что пара привлекательных магазинчиков может приносить каждый год доход не меньше, чем доход от целевого капитала в десять миллионов. Как бы то ни было, мне нравятся эти планы. Пришлите мне счета.

Лила Ачисон Уоллес встала, поблагодарила нас за обед и за уделенное ей время и извинилась, что пробыла у нас так долго. Я проводил ее по крутой старой лестнице до машины и вернулся в зал. — Что, черт побери, всё это, по-вашему, значит? — спросил Кевин. — Я имею в виду сказанное по поводу счетов?

— Понятия не имею.

На следующее утро позвонил Макгенри.

— Какая шикарная презентация! Roche — Dinkeloo производят впечатление. Она готова заплатить за всё. Я пошлю вам для начала миллион — в виде акций Reader’s Digest, которые я размещу через Нью-Йоркский общественный доверительный фонд. Она всегда так делает. Кстати, семью миллионами, о которых вы упомянули вчера, дело может не ограничиться. Мне кажется, может быть и больше. Лила пойдет на это.

Пойдет на это! Оценка Макгенри оказалась скромной. На протяжении нескольких лет только на площадку перед входом и Большой холл Лила Уоллес выделила семь с половиной миллионов на строительные работы, плюс целевой капитал в четыре миллиона для бессрочного содержания холла и фасада, плюс еще четыре миллиона целевого капитала на живые цветы в четырех больших нишах и посадки у скамей в холле… Это был самый щедрый дар, который Метрополитен когда-либо получал от кого бы то ни было. Вот он, блестящий успех, который мог спасти мою карьеру! Но мне не было позволено анонсировать его.

Май 1969 года в Нью-Йорке был месяцем Нельсона Рокфеллера. Три выставки из его собрания открылись одновременно в Музее современного искусства, в Мет и в его собственном Музее примитивного искусства. И пресса обхаживала его, как Лоренцо Медичи, кем он и хотел быть.

Подготовка нашей выставки, выделявшейся показом лучших произведений его коллекции примитивного искусства, не вызывала затруднений. Персонал его частного музея активно сотрудничал с нашими кураторами и дизайнерами. Главный куратор Рокфеллера Роберт Голдуотер, человек с лицом столь мрачным, что трудно было представить его себе улыбающимся, оказался по-настоящему забавным и очаровательным интеллектуалом. На торжественном чаепитии в Покантико я зажал Рокфеллера в угол и показал ему «предварительные привлекательные эскизы» его крыла. Нельсон с жадностью рассмотрел их. Его узкие глаза стали еще уже, превратились в щели.

— Да, парень, это здорово. Заставляет задуматься.

Инсталляция Стюарта Сильвера была театральной, но не производила впечатления чересчур пафосной. Дизайн делал таинственные статуи доступными, даже симпатичными. Первый зал был посвящен высоким, раскрашенным в разные цвета тотемным столбам, которые собирал покойный Майкл Рокфеллер. Мы установили подиум и микрофоны, чтобы губернатор мог сказать несколько слов прессе.

— Я бесконечно горжусь возможностью представить эту отлично подготовленную выставку произведений, в которые я по-настоящему влюблен, — сказал Рокфеллер. — Эти работы не только мои близкие друзья — некоторые из них, привезенные из Новой Гвинеи, вызывают у меня сильнейшие эмоции из-за моего… дорогого… покойного сына Майкла…

Лучше просто нельзя было сказать, и эмоции в голосе Рокфеллера, и выражение его глаз в этот момент нас глубоко тронули. Молодой Майкл Рокфеллер пропал в Новой Гвинее, изучая знаменитые племена острова и покупая произведения искусства.

— Я хотел бы сделать отступление, если вы не возражаете, — продолжил Рокфеллер, справившись с волнением. Теперь перед нами был опытный боец, его большое лицо расплылось в улыбке, руки потянулись к аудитории. — Когда я впервые — много лет назад, еще мальчишкой, — появился в Совете Метрополитен, я выразил перед одним пожилым попечителем свое горячее желание собрать для музея — заметьте, за свои собственные средства — самую крупную в мире отдельную коллекцию искусства Океании, Африки и обеих Америк, коллекцию, не уступающую собраниям Англии или Германии. Этот попечитель — не буду тревожить его память, называя вам его имя, — глаза Рокфеллера сузились от смешного воспоминания, и он сделал характерный для него кивок склоненной набок головой, — в общем, этот старик посоветовал мне не забивать голову «туземной» чепухой, а тратить время и деньги на «стоящие вещи» типа древнегреческого искусства. Так вот, его совет, напротив, подтолкнул меня коллекционировать искусство, которое мы видим в этих роскошных залах, искусство, которое, по крайней мере для меня, не менее волнующе, чем творения Фидия, Микеланджело или Леонардо. Я прощаю этого старика и Мет. И в доказательство я хочу сообщить вам, что сейчас как раз вырабатываются договоренности — бумаги будут скоро подписаны — о передаче моего Музея примитивного искусства — целиком и полностью: экспонаты, кураторы, персонал, — короче, всё, — Метрополитен-музею. После слияния обе эти крупнейшие институции образуют величайшую единую х дожественную энциклопедию в мире. Я сообщаю также, что мой молодой креативный друг Том Ховинг, который из-за меня время от времени испытывал огорчение и который в последние месяцы попал в неприятности, добился от архитекторов великолепного плана здания, в котором разместится Музей примитивного искусства. Это здание будет построено вон там, на месте южной парковки, и станет известным как Крыло Майкла Рокфеллера…

Его голос сорвался. Боже, это был пьянящий момент, и горькие нотки делали его еще более пьянящим. Журналисты даже зааплодировали.

— Эй, Том, вы удивлены? — выкрикнул один репортер, когда начались ответы на вопросы.

— Еще как! — ответил я.

— И как вы себя чувствуете?

Я сделал паузу.

— Похоже, моя задница спасена.

После галпредставления Рокфеллера Руссо сказал мне:

— Ты победил. Я вчера ужинал с Джоан Пейсон, и она прямо захлебывалась в похвалах тебе. И ни слова не было сказано про «Гарлем». — Если бы я мог всё начать сначала, — сказал я, — я бы открыл выставку Рокфеллера и «Гарлем» одновременно. Вот поднялась бы суматоха! Сенсация с Рокфеллером позволила мне, не боясь последствий, снова красоваться на публике, что я и сделал. С тем же рвением, с каким вписывал имидж в действительность, работая в Департаменте парков, я вписывал в современные околокультурные мифы утверждение о том, что я, Ховинг, был одним из редких крестоносцев в американском музейном деле. Мне удалось убедительно доказать, что большинство других директоров, особенно Шерман Ли из Кливленда, мешали всей нашей профессии совершить рывок в новое время. Я начал снова подумывать о политической карьере или, по крайней мере, о чем-то не похожем на тихую заводь музейной жизни — еще одно проявление моего отчаянного желания быть востребованным.

Проект реализуется победителем конкурса по приглашению благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.