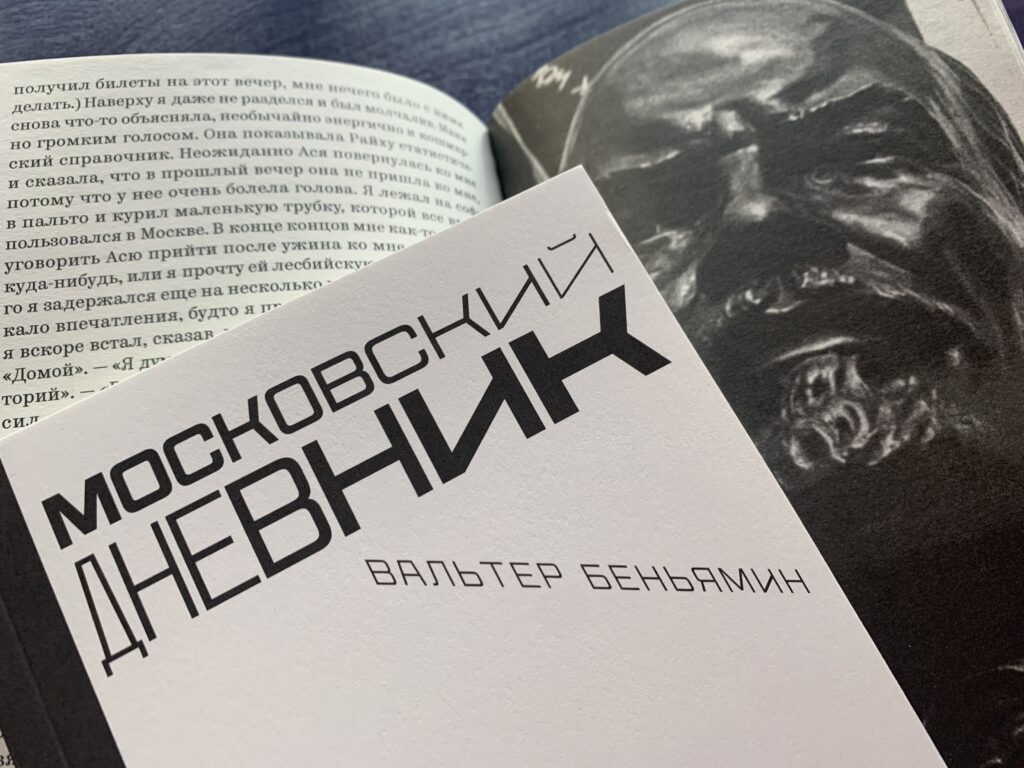

«Московский дневник» Вальтера Беньямина — уникальное свидетельство о столице России в шумное и тревожное время. Революция отвоевана, диктатура пролетариата установлена, каждый житель России на свой манер участвует в строительстве нового общества, каждый воплощает собой прямое деланье, даже нищие и торговцы на рынке. Беньямин скользит по узким московским тротуарам, катается на заблудившемся трамвае, теряется на задворках города и мучается от несчастной любви, — главной непроговариваемой причины его визита в Москву. На русском языке книга несколько раз выходила в издательстве «Ад маргинем». Третье переиздание было в 2020 году — его можно купить в нашем книжном магазине.

«Сейчас» — момент, когда все фактическое уже стало теорией

Утомленный революционным энтузиазмом, исходящим от единомышленников от Бертольда Брехта до родного брата Георга, подарившего ему на 33-летие собрание сочинений Ленина, немецкий философ Вальтер Беньямин собрался в Россию — проверить, каково это, когда теория наконец уступает место практике.

Беньямин был в Москве зимой на рубеже 1926-1927 годов. Переходная пора от позднего НЭПа к еще совсем не оформленному раннему сталинизму предстала для немецкого гостя в моменте, который, по его замечанию, москвичи называют «сейчас».

Это «сейчас» Беньямин постарался ухватить в своем «Московском дневнике». «Тот момент, когда все фактическое уже стало теорией», — описывал философ свой способ рассказывания в письме Мартину Буберу, для журнала которого он по итогам поездки приготовил очерк «Москва» и некоторые другие. Дневник опубликовали только в 1980 году после смерти Аси Лацис, одной из главных действующих в нем лиц.

«Требуется просто-напросто признать, что он потерпел крах»

Друг Беньямина, еврейский философ и мистик Гершом Шолем в своем предисловии назвал «Дневник» «наиболее личным, полностью и безжалостно откровенным документом». Надо сказать, все тексты Беньямина имеют явный отпечаток его личности, одни более, как «Улица с односторонним движением» и «Берлинское детство на рубеже веков», другие — менее как, например, «Происхождение немецкой барочной драмы». В «Московском дневнике» философ достиг исповедальных масштабов. Культуролог Михаил Рыклин сравнивает этот текст с «Замком» — роман, который Беньямин прочтет уже после поездки в Москву. О Франце Кафке философ оставит соображение, которое, по замечанию Ханны Арендт, приложимо к нему самому: «Для понимания оставшегося после Кафки требуется, среди прочего, просто-напросто признать, что он потерпел крах». Дневник краха — такой подзаголовок можно было предложить для «Московского». Отчасти сам Беньямин это и сделал: в черновике поверх известного нам заглавие он написал: «Испанское путешествие», что означает «абсурдное, нелепое» путешествие.

«Стоило ему убедиться в поджидающем крахе, как все остальное произошло с ним уже en route, словно во сне», — и это написано Беньямином о Кафке, но атмосфера «Московского дневника» и все последующие работы немецкого философа, так и оставшиеся набросками, создают впечатление существования на грани сна и еще более глубокого сна. Арендт цитирует письмо Беньямина, в котором он сравнивает себя с мореплавателем, привязанным к мачте корабля, который вот-вот рухнет, и все, что может такой человек посреди стихии — подавать знак, мольбу о спасении. Беньямин был мореплавателем на корабле-призраке, из XIX века, которому по замечанию Арендт, философ соответствовал более, выбросившего его прямо в пламя XX.

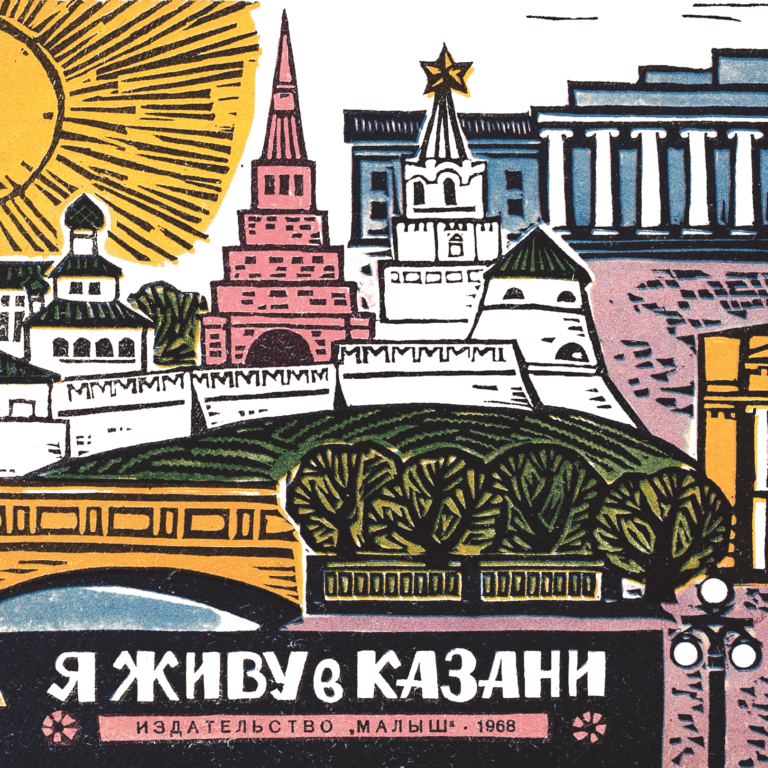

Москва: лабиринт, больница, крепость и рынок

Описывая отношение русских ко времени, Беньямин иронизирует, что для закрепления на уличных плакатах такой банальности, как «Время — деньги» понадобился авторитет Ленина. Время для русских — наркотик, хмелея от которого, они его растрачивают. В Москве все происходит и ничто не завершается: всюду бесконечный «ремонт». «Они делают каждый час предельно напряженным, каждый день изматывающим, каждую жизнь — мгновением», — то ли сетует, то ли восхищается философ.

В этом самом мгновении напряженно созидается дело революции. Люди ни на минуту не бывают предоставлены сами себе. Москва — что угодно, но не город для жизни. Беньямин сравнивает ее с больницей под открытым небом, лабиринтом и крепостью. Описывая пролетарский быт, он замечает, что восьми- или пятикомнатные квартиры, до революции принадлежавшие одной семье, сейчас вмещают в себя до восьми семей. Эти квартиры похожи на маленькие города или биваки. «Каждую неделю в бедных комнатах переставляют мебель — это единственная роскошь, которую себе с ними позволяют, и одновременно радикальное средство изгнания из дома „уюта“ вместе с меланхолией, которой он оплачивается», — замечает Беньямин.

Из современной нам Москвы джентрификация не до конца изгнала базарный дух: он законсервирован в нынешних тэцэ в отдаленных районах города. Рассказывая о странных монголов, торгующих одинаковыми кожаными папками у китайгородской стены, Беньямин описывает современные лотки в торговых центра, где продают одинаковую никому не нужную мужскую одежду и украшения из пластика: «Они стоят на расстоянии не более пяти шагов друг от друга и торгуют кожаными папками; каждый точно такими же, как и другие. За этим, должно быть, скрывается какая-то организация, ведь не могут же они всерьез так безнадежно конкурировать друг с другом».

«Циники» и идеалист-неудачник

«Московский дневник» привычно ставят в ряд с воспоминаниями иностранных гостей, свидетельствующих о великом красном эксперименте. Но Беньямин попал в Советскую Россию полуофициально, не выполнил ничего из того, что планировал и уехал практически ни с чем. Не ставил своей целью он и непременное вынесение «правильного суждения» об увиденном, как это делали Андре Жид, Бернард Шоу или Анри Барбюс, отмечает Михаил Рыклин. Куда интереснее поэтому сравнить «Московский дневник» с другим текстом: и не иностранным, и не травелогом.

Гуляя по Москве в ту последнюю зиму НЭПа, Беньямин легко мог наткнуться на героев романа «Циники» Анатолия Мариенгофа. Он мог их обнаружить на Тверской или на Сухаревском рынке, или протискиваясь в салоне трамвая к выходу.

«Циников» с «Московским дневником» роднит не только время и место действия, но и фрагментарная форма, и особенная откровенная поэтичность. Герой находится в западне любовного треугольника и делает вид, как будто этот расклад его беспокоит меньше, чем на самом деле. Ольга, возлюбленная интеллигента Владимира, крутит шашни с его братом-большевиком Сергеем и нэпманом Ильей Петровичем Докучаевым. Возлюбленная Беньямина Ася Лацис живет с критиком Бернхардом Райхом и неким «красным генералом», которым она стращает трепещущего от волнения философа. «Ты собираешься и там, у красного генерала, выступать в роли друга дома? Если он будет так же глуп, как Райх, и не вышвырнет тебя, я ничего не имею против. А если он тебя вышвырнет, то я тоже не против», — пересказывает Беньямин слова Аси.

Место действие обоих текстов — Москва — поймана необычайно живой, и в то же время призрачной, мелькнувшей как мираж; город, в котором стремительно возник новый обреченный класс предпринимателей, в котором законы революционной целесообразности и правила жизни богемы действовали на равных правах, где оружейный порох меряли горстями, как и кокаин. Огромный организм, испускающий последний вздох, оттого такой уязвимый — гигантский город-рынок.

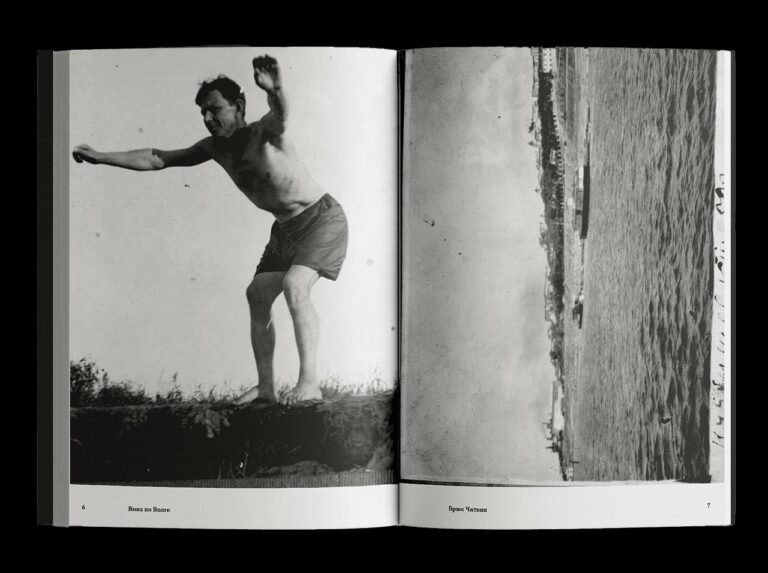

Беньямин описывает сухаревский рынок, как стихийное сооружение в стиле нищебродского барокко: «рулоны ткани образуют пилястры и колонны, ботинки и валенки, подвешенные на шнурках рядком над прилавком, образуют крышу киоска, большие гармошки образуют стены, так сказать, мемноновы стены». Люди здесь толпятся, торговцы обращаются к прохожим очень тихо, с чем-то «похожим на речь»: «в них заключено нечто от нищенского смирения».

А вот как описывается тот же рынок в «Циниках»: «Старушка в чиновничьей фуражке предлагает колечко с изумрудиком, похожим на выдранный глаз черного кота. Старый генерал с запотевшим моноклем в глазу и в продранных варежках продает бутылку мадеры 1823 года. Лицо у генерала глупое и мертвое, как живот без пупка. Еврей с отвислыми щеками торгует белым фрачным жилетом и флейтой. У флейты такой грустный вид, будто она играла всю жизнь только похоронные марши».

Мыслитель, рассматривавший революцию не как локомотив истории, а как ее стоп-кран, вряд ли мог найти себя в большевистской Москве. Его статью о Гете для Советской энциклопедии не приняли; в компартию решил все-таки не вступать — окончательный обмен личного интереса на интерес партийный оказался ему не близок; в бушующей динамичной Москве Беньямин занимался поиском и сбережением странных сувениров: вятских шкатулок, елочных игрушек и прочих осколков прошлого. В последней записи извозчик везет Беньямина на санях, он изо всех сил машет провожающей его Асе Лацис, держа на коленях набитый сувенирами чемодан: «С большим чемоданом на коленях я плача ехал по сумеречным улицам к вокзалу».