София Губайдулина — вероятно, самый известный композитору Татарстана второй половины XX века. В честь этой даты мы публикуем отрывок из ее беседы с музыкальным критиком Алексеем Муниповым из книги «Фермата: разговоры с композиторами», выпущенной «Новым издательством».

— Для Татарстана, как я понимаю, вы теперь важный национальный композитор? Там теперь есть центр современной музыки вашего имени, фестиваль и так далее.

— Меня все-таки никак нельзя назвать национальным композитором. Я ориентирована на универсальное сознание. Я всегда хотела охватить весь мир — и классическую музыку, и старинную, и романтическую, и фольклор Запада, и фольклор Востока. И уж конечно, никогда не хотела останавливаться только на татарской мелодике. Или русской. Нет, у меня никогда не было желания стать национальным композитором. А то, что в Татарстане ко мне сейчас хорошо относятся, — целиком их заслуга. У них сейчас, насколько я могу судить, сформировалась очень симпатичная доктрина толерантности — по крайней мере, в Казани, но, кажется, и не только. Выстроили много мечетей, одна другой краше. Но рядом с каждой обязательно христианский храм. Было время, когда христиане и мусульмане враждовали, но сейчас ничего такого не ощущается — я, по крайней мере, межнациональной вражды не почувствовала.

— Вы ведь внучка муллы, это как-то повлияло на вашу жизнь?

— Нет-нет, у нас в семье это никогда не обсуждалось. Мой дед действительно был муллой, но очень прогрессивным — он был суннитом, а не шиитом, и даже среди суннитов считался прогрессивным. Он был связан с Витте и главным образом занимался образованием, в том числе образованием женщин, что, конечно, консервативные мусульмане не поощряли. Но он умер за десять лет до моего рождения, поэтому никакого влияния на меня не оказал. А родители мои были людьми абсолютно светскими. Папа был инженером. Никто в семье не был религиозным, кроме меня. А я была, причем с раннего детства. Но я выбрала православие, христианство.

— И как родители к этому отнеслись?

— Жутко испугались. Ну представьте, ребенку пять или шесть лет, и вдруг он оказывается глубоко религиозным, непонятно почему. Я и сама до сих пор не понимаю. Ну и конечно, они боялись неприятностей — времена были советские, можно было потерять работу и так далее. В общем, они это так и не приняли и всегда, всегда меня осуждали. В семье мне приходилось защищать себя. Как, впрочем, и в обществе.

— Что вообще означает для современного композитора религия? Должен ли он быть религиозным?

— Я не очень-то люблю слово «должен».

— Ну хорошо, нужна ли ему религия?

— Я не знаю. Я думаю, никто ничего не должен. Ну а уж люди, которые занимаются искусством, в принципе никому ничего не должны. Они принадлежат высшему миру. И в любом случае это люди религиозные — неважно, осознают они это или нет. Что такое вообще религия? Для меня это понятие буквальное, re-ligio — лига, проведенная между горизонталью нашей жизни и вертикалью божественного присутствия. Любой человек, который сочиняет, скажем, стихотворение, выходит в это пространство вертикали. И способен почувствовать хотя бы самую малость, крошечку того, что существует в этом измерении. Протянуть пусть тончайшую, но ниточку. Каждое стихотворение, каждая песня, любая картина…

— Любая или любая талантливая?

— (Пауза.) Это уже другой вопрос. Больше таланта, меньше таланта… Сам факт творчества — это все равно устремление за пределы обыденности. Человек может этого не осознавать, творчество может быть… всякое, но сама форма вещи оказывается лестницей, вертикалью.

— Когда вам в 2000 году заказывали «Страсти по Иоанну», в проекте также участвовали китаец Тань Дунь и аргентинец Освальдо Голихов, который признался, что Новый Завет впервые открыл, когда получил заказ. Представить ситуацию, в которой богатый патрон заказывает фактически мессу людям, не имеющим никакого отношения к христианской традиции, раньше было невозможно.

— Да, но ведь и мир вокруг нас другой. И слушает нас совсем не та публика, что была в XVII веке.

— А вам важно, какая публика вас слушает?

— Для меня важно оставаться свободной. Для художника ориентироваться на публику — это всегда проигрыш. Социум ведь многослоен, и у разных слоев не просто разные вкусы, но еще и разные требования. Есть люди, которым вообще ничего не нужно, есть те, кому нужно только развлекаться, те, кому нужно успокоение, отдых. Нет, ориентироваться на социум сложно и совершенно бесполезно. Надо слушать себя, слушать мир. Один из моих педагогов по фортепиано, Яков Израилевич Зак, как-то обратил внимание, что многие исполнители все время как будто смотрятся в зеркало. Ему это ужасно не нравилось. Это важно — не глядеть в зеркало. Не думать о том, как ты выглядишь. Я вот стараюсь не читать ничего, что обо мне пишут.

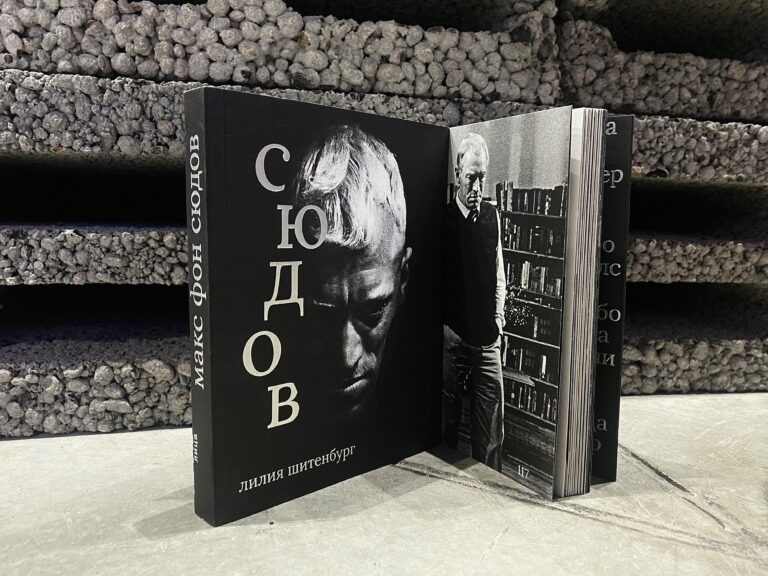

— И свою биографию, которая недавно вышла, тоже не читали?

— Я очень переживала, когда она писалась. Но книгу, признаюсь, так и не смогла прочесть. Ну как это я буду читать о себе… целую книжку? Ведь я, в общем, все это знаю. А у меня лежит столько непрочитанных книг! И вместо этого я буду сидеть и читать про себя?

— Я хотел вас спросить про классическую музыку. Что, по-вашему, с ней сейчас происходит?

— Меня в прошлом году на встрече со студентами Московской консерватории спрашивали, как преодолеть кризис в композиторском творчестве. Странно — а я не вижу никакого кризиса! Кризис — это ведь что? Это когда исчерпана вся звуковая материя. Но сейчас-то все наоборот — XX век открыл невероятные богатства звуковых отношений. Никогда, ни в одном веке такого не было! Да господи, вокруг столько работы, столько путей! И, между прочим, куда бы я ни приехала, я встречаю молодых людей, которые именно этим и занимаются. Одни — в области формы, другие что-то высчитывают, третьи занимаются обертонами, кто-то — спектрами. Какой кризис?

— Вероятно, они имели в виду кризис перепроизводства. Консерватория каждый год выпускает новых композиторов — но кому они нужны?

— Ах перепроизво-одства! Ну это вопрос к социологам. Ведь разве только композиторов слишком много? Слишком много пианистов, слишком много виолончелистов, скрипачей, танцоров, поэтов. Видите ли, людей стало слишком много — так много, что земля не выдерживает. А ведь их будет еще и еще больше. И наверное, нам надо жить скромнее. Но если смириться с этой ситуацией — то, может быть, можно смириться и с перепроизводством композиторов?

— Но как с этим смириться самим композиторам? Аудитория классической музыки уменьшается. Студенты консерватории заранее готовятся к тому, что их будет слушать узкий круг друзей — это в лучшем случае.

— Такая опасность действительно есть. Но дело тут не в отношении «композитор — слушатель», а в том, что общество в целом упрощается, снижается. Современный человек стремится к тому, чтобы стать плоским, остаться в плоском существовании обыденности. Что люди… Мы живем в эпоху усталой цивилизации. При этом наша цивилизация все ускоряется и ускоряется — и естественные процессы за нею просто не поспевают. Ребенку, чтобы появиться на свет, нужно девять месяцев — и все тут! Ускорить это невозможно. И цветок не может расти быстрее. То есть сейчас, конечно, все возможно, но это будет уже не тот цветок. Тенденция к ускорению противоречит культуре. Можно сказать и резче: цивилизация враждебна культуре, сейчас это особенно видно. Она уже работает не на человека, а против человека. И наша задача — этому противостоять. Как же в такой ситуации композиторов может быть слишком много?

Да, задачи, которые стоят перед современными композиторами, сложны. Им сейчас гораздо трудней, чем в предыдущие века. Тут легко впасть в уныние, даже в отчаяние. Но на самом деле композиторы невероятно востребованы. Я много езжу и могу засвидетельствовать, что в крупных городах мир определенно опускается. Становится плоским, трафаретным. Зато в каких-то неожиданных местах возникают удивительные островки. Вот, скажем, в Кухмо, это 800 километров к северу от Хельсинки, можете себе представить! Когда я туда впервые попала двадцать лет назад, это была крохотная деревушка, концерты проводились в школе. А теперь там громадный концертный зал и ежегодный фестиваль классической музыки, куда за месяц приезжают сорок тысяч человек. В этот маленький городочек!

— И в вас совсем нет этого композиторского отчаяния? Как у Лигети, который в конце жизни впал в депрессию, решив, что после смерти его все забудут, — потому что он дожил до времени, когда музыка уже никому не нужна.

— Ну это-то… Всех нас забудут. Это факт. И меня забудут. Ничего в этом трагического нет. Всех забудут — и народятся новые, понимаете? Меня это не волнует. Меня волнует превращение культурного человека в гусеницу. Нет, можно жить и так. Ведь гусеница живет очень даже сущностной жизнью. И ничего. Но мне жалко. И вот сейчас можно либо попытаться с этим бороться, либо сказать: да, конечно, мы никому не нужны. Тогда и не сочиняй, и не стремись ни к чему — тоже проживешь. Так, что ли?

— Разве этот разговор про опасность прогресса не вечный? Такой же, как разговор про конфликт поколений и молодежь, которая не чувствует важных вещей?

— В каком-то смысле вечный — но конечно, не настолько, как конфликт отцов и детей. Просто этот процесс усиливается. Еще в начале XX века чуткие художники и в Англии, и в России догадывались, что цивилизация враждебна культуре. Но это были скорее предположения. А сейчас мы видим результат, и для этого не нужно быть особенно чутким — это очевидно, всякий это видит. Все ускоряется с невиданной скоростью, еще чуть-чуть — и это будет неостановимо.

— А как вы относитесь к концепции Владимира Мартынова про «конец времени композиторов»?

— А как я могу к ней относиться? Плохо, плохо отношусь. Что он делает? Он фактически становится в один ряд с теми, кто хотел бы уничтожить культуру. Придумывает им теоретическое обоснование. Что же тут хорошего?

— Но он ведь и сам композитор. Он прежде всего описывает собственную гибель.

— Да, вот такое у него противоречие — композитор, который провозглашает конец композиторов. И все ему это противоречие прощают. А я — нет. Кстати, то, что он делает как композитор, мне как раз нравится. Что-то больше, что-то меньше, но в целом я принимаю его творчество. А вот его желание оправдывать тенденцию, которая и так побеждает, — нет. Он доказывает, что так и должно быть, и это хорошо, это нормально. Он соглашатель. А мне не нравится позиция художника, который соглашается с тем, что падает в пропасть. В то время как цивилизация превращает человека в обезьяну, принижает его, опрощает…

— И все же — вы не сожалеете о том, что роль композиторов в обществе уже никогда не будет такой, как прежде? Что на оперные премьеры никогда не соберутся такие толпы, как во времена Малера, что современный композитор не попадет на обложку Time?

— Знаете, у Тойнби есть концепция трехдольного хода истории: развитие — апогей — спад. К истории музыки она тоже приложима. Ведь и Гайдн, и Моцарт жили в униженном положении. Они были слугами у богатых господ, и их слушатели тоже хотели только развлекаться — как и большинство современных слушателей, которые хотят развлекаться и не хотят вовлекаться. И композиторы героическими усилиями вынуждены были эту тенденцию преодолевать. Моцарт устраивал ассамблеи, Бетховен вообще был титанической фигурой, страстно желавшей возвысить положение музыки в обществе. Развитие переросло в апогей, а сейчас идет спад. Вот и все. Но у Тойнби есть и колоссально обнадеживающая мысль — полифония ритмов. Ни в коем случае нельзя отождествлять историю с живым организмом. Организм развивается линейно: он рождается, взрослеет и умирает. Эту логику невозможно преодолеть. Но общество развивается гораздо более сложным образом — полифонически, ритмы развития накладываются один на другой. Один слой социума хочет опроститься, а другой — нет, у них разные амплитуды. Мои наблюдения это подтверждают. Вроде бы повсюду идет спад и публика желает только веселиться, но одновременно появляются какие-то менеджеры или просто светлые умы, которые оказывают сопротивление упадку. Мне эта концепция полифонического развития куда ближе, чем гораздо более пессимистический взгляд на историю Шпенглера.

— Не виноваты ли в этом спаде и композиторы тоже? Есть такое распространенное мнение: в середине XX века композиторы увлеклись настолько сложной и трудно постигаемой музыкой, что публика просто не смогла ее переварить — и в результате отвернулась. Когда Пьера Булеза спросили, почему многие важные сочинения 1950-х и 1960-х годов никто не играет и не записывает, он честно признался, что, возможно, из-за того, что никто в то время не думал о том, как эту музыку будет слушать публика.

— (Долгая пауза.) Возможно, он прав. Возможно. (Пауза.) Трудно сказать. Сложный это вопрос, сложнейший. Ведь существовали не только эти композиции, была и более доступная музыка. Но, я думаю, отчасти он прав.

— Но вы в то время, конечно, так не думали? У вас была совсем другая ситуация — вы тридцать лет, с середины 1950-х по середину 1980-х, сочиняли в стол. Вашу музыку исполняли довольно редко.

— Хотя нельзя сказать, что уж совсем не исполняли. Но 1960–1970-е были действительно очень трудными. Казалось, что мне подрубают корень. Исполнитель выучил мою вещь, хочет сыграть — и тут запрет. Было много отчаяния. Но позже, в 1980-е, отдельные исполнители стали преодолевать этот барьер: дирижер Юрий Николаевский, Владимир Тонха, Фридрих Липс… Все-таки не совсем в стол я писала. Кое-что было сыграно, какие-то вещи все же мелькнули.

— Что вы себе говорили в самые тяжелые годы?

— Я припоминаю, что у меня тогда было, как ни странно, довольно активное настроение. Отчаяние бывало, конечно, но по большей части мною двигала энергия. Задумываться, что будет дальше, у меня просто не было времени.

— Но ведь вам нужно было на что-то жить.

— Меня спасла музыка к кинофильмам. Союз композиторов контролировал все записи и все исполнения, но кинематографисты ему не подчинялись. Получить работу в кино было непросто, но возможно — так я и выжила. Лент было не слишком много, и не всегда они были такими уж выдающимися. Но встречались и очень интересные работы. А для меня это был не только заработок, но еще и очень хорошая практика с оркестром. Суровая, вообще говоря. Нужно сделать свою работу безошибочно и за очень короткий срок. И — что немаловажно — эту музыку гарантированно исполнят, причем тоже очень быстро. Там была целая комната переписчиков для оркестра, буквально на третий день вы уже выходите к музыкантам.

— Кинематографисты, которые заказывали музыку вам, Денисову, Шнитке, делали это, потому что любили ваше творчество? Они вас таким образом поддерживали?

— Нет, я не думаю. Просто нормальные художники, которые искали то, что им подходит. Не потому, что это прогрессивно, а потому, что это ровно то, что им нужно. Они решали чисто художественные задачи. И когда появлялась возможность вырваться за границы, которые ставила идеология, в пространство свободы — они это делали.

— А сейчас вы к этим работам — вроде саундтрека к «Маугли» или к «Чучелу» — как относитесь?

— Я их не стесняюсь. Конечно, это совершенно другая область творчества, и вальс из «Чучела» я в свой концерт не вставлю. Но это была вполне удачная стилизация под вальсик для духового оркестра в саду. А иногда были и просто очень творческие затеи. Например, когда мы делали «Кошку, которая гуляла сама по себе» — вся съемочная группа этим просто горела. Я, конечно, трезво оценивала ситуацию: когда я сочиняю симфонию, я — главная персона, а там я что-то вроде актера. Но все равно было интересно.

— А какая музыка на вас влияла в те годы?

— Я хочу сказать, что никакая музыка на меня не влияла и не влияет. Когда я сочиняю, я стараюсь забыть все, что слышала. Все прослушанное остается где-то на дне подсознания. А слушала я очень много. Непременно — Бетховена, Баха, Моцарта, Гайдна, Малера, Шумана, Мессиана. Из русских — Шостаковича, Прокофьева, Чайковского, Римского-Корсакова. И одновременно на меня громадное впечатление производили всякие архивные записи. Была такая серия пластинок — яванский гамелан, традиционная музыка Японии, Китая. Якуты, тувинцы. Или музыка пигмеев, например, гениальная. Джаз, конечно. Рок — нет, а джаз — да.

Заглавное фото: Игорь Мухин для «Инде»